한국 영화는 장르의 경계를 넘나드는 탄탄한 서사와 감정선을 무기로 세계적인 주목을 받고 있습니다. 그중에서도 ‘추리 영화’는 반전과 감정, 사회적 메시지까지 동시에 녹여내며 관객의 두뇌와 가슴을 동시에 자극하는 장르로 자리잡았죠. 특히 한국 추리 영화는 치밀한 기획력, 빈틈없는 구성, 그리고 감각적인 연출미로 완성도 높은 작품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 오늘은 '반전'이라는 키워드를 중심으로, 한국 추리 영화 속에서 돋보였던 기획력, 촘촘함, 연출미에 대해 자세히 들여다보겠습니다.

반전을 위한 기획력

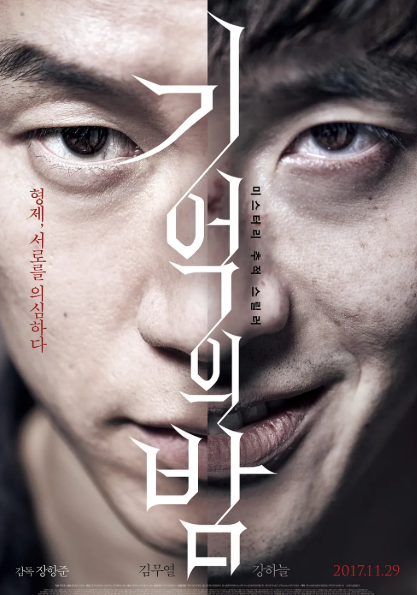

한국 추리 영화의 반전은 단순한 ‘깜짝 놀라게 하기’가 아닙니다. 이야기를 기획하는 단계에서부터 마지막 장면을 염두에 두고 전체 구조를 설계하며, 그 안에 감정과 메시지를 녹여냅니다. ‘살인의 추억(2003)’은 봉준호 감독의 기획력이 돋보이는 대표작입니다. 실화를 바탕으로 한 이 영화는 범인을 잡는 데 실패하는 구조임에도 불구하고, 마지막 장면에서 느껴지는 묵직한 여운은 오히려 더 큰 충격을 줍니다. 반전은 극적인 설정이 아니라, '우리 모두가 놓치고 있던 질문'을 건네는 방식으로 기획되었기에 더욱 강렬하게 다가오죠. 또한 ‘기억의 밤(2017)’은 정체불명의 납치와 기억 왜곡이라는 설정을 통해 관객의 호기심을 자극하며, 전반부에서 풀리지 않던 수수께끼를 후반부 한 번의 반전으로 매끄럽게 정리해냅니다. 이 영화의 기획력이 돋보이는 이유는, 반전이 이야기의 허를 찌르는 요소로만 쓰인 것이 아니라, 인물의 감정선과 트라우마까지 치밀하게 엮여 있다는 데 있습니다. 반전이 단지 놀라움으로 끝나지 않고, 인물과 관객 모두에게 정서적 충격을 남기는 것이 바로 한국 추리 영화의 기획력이 발휘되는 순간입니다. 이처럼 한국 영화의 반전은 한순간의 반짝이는 아이디어가 아닌, 이야기 전체를 관통하는 기획적 설계에서 출발합니다. 그리고 그 설계는 인물의 심리, 시대적 배경, 관객의 기대심리를 모두 고려해 이뤄지기에 더욱 깊고 진한 울림을 남기게 됩니다.

구조를 지배하는 촘촘함

기획이 영화의 근육이라면, 촘촘한 구성은 그에 감기는 피부와도 같습니다. 한국 추리 영화는 이야기의 이음새를 감쪽같이 연결하며, 관객이 의심하지 않도록 디테일을 놓치지 않는 데 뛰어납니다. ‘모범생(2018)’은 학창시절 친구들의 재회라는 일상적인 설정 속에 숨겨진 진실을 한 겹씩 벗겨내며, 긴장감을 끌어올립니다. 영화가 전개되는 내내 흩뿌려진 대사와 상황, 인물의 미묘한 표정 변화까지 하나도 허투루 쓰이지 않죠. 후반부에 모든 것이 맞물릴 때, 관객은 '아, 이것도 복선이었구나'라는 감탄을 하게 됩니다. ‘끝까지 간다(2014)’ 역시 반전 중심 추리영화의 구조적 정수를 보여줍니다. 우발적 사고로 인한 사건을 숨기려는 형사와, 그 상황을 이용해 협박하는 의문의 인물 사이의 팽팽한 긴장감은 눈을 뗄 수 없게 만듭니다. 영화는 단 하나의 장면도 버리지 않고 모든 상황을 이후 전개와 연결시킵니다. 예컨대, 평범해 보였던 무전기 소리, 작은 액세서리 하나까지도 반전의 중요한 열쇠가 됩니다. 이런 방식의 구성은 관객으로 하여금 스스로 추리를 하게 만들며, 영화와 더욱 능동적으로 호흡하게 만듭니다. 또한 ‘밀정(2016)’처럼 역사적 배경과 복잡한 인물 관계 속에서도 치밀한 구조가 돋보이는 작품은, ‘국뽕’이라기보다 ‘지적 만족’을 추구하는 감상자들에게 더욱 강한 인상을 남깁니다. 여기서의 반전은 인물의 충성심이나 국적이라는 외형적 요소에 있지 않고, 내면의 신념과 갈등에서 비롯된다는 점에서 더욱 고차원적인 감흥을 선사합니다. 즉, 촘촘한 구조는 단지 이야기를 잘 엮는 데서 그치지 않고, 인물의 감정과 메시지를 증폭시키는 장치로도 작용하는 것입니다.

감각적으로 완성된 연출미

추리 영화에서의 반전은 단지 ‘무슨 일이 벌어졌는가’에 대한 대답만이 아닙니다. 그것을 '어떻게 보여주는가'에 따라 관객의 충격과 감정 몰입도는 완전히 달라지죠. 바로 이 지점에서 '연출미'가 중요해집니다. ‘마녀(2018)’는 초반부엔 미스터리 드라마처럼 시작되지만, 후반부에 이르러 정체가 밝혀지면서 액션과 스릴러의 장르적 전환까지 단숨에 이뤄집니다. 이 반전이 성공적으로 느껴지는 이유는, 그 전환이 전혀 어색하지 않고, 캐릭터의 감정 변화와 연출이 절묘하게 맞아떨어지기 때문입니다. 또한 ‘곡성(2016)’은 반전 자체보다 그 반전을 전달하는 방식이 독보적인 작품입니다. 누가 진짜 악인지, 누가 믿어야 할 존재인지 끝까지 알 수 없는 이 영화는 편집, 음악, 시각적 기호를 통해 끝없이 관객을 유도하고 흔듭니다. 감각적인 화면 구성과 인물의 위치 배치, 사운드 디자인은 단순한 공포감을 넘어서 깊은 의심과 혼란을 불러일으키며, 영화가 끝난 후에도 쉽게 정리가 되지 않는 잔상을 남깁니다. ‘비상선언(2022)’ 역시 반전보다는 연출의 설계가 중심인 영화입니다. 항공 재난이라는 익숙한 장르를 한국적인 정서와 감정의 밀도로 풀어낸 이 작품은, 관객에게 극도의 몰입감을 유도합니다. 비행기의 좁은 공간에서 벌어지는 감정의 폭발과 사건의 확산을 다양한 시점으로 보여주는 연출은, 사건의 진실이 드러나는 순간까지도 관객의 감정을 조율하는 데 탁월합니다. 이처럼 연출은 반전을 단지 이야기의 결말이 아닌, '느끼게 만드는 방식'으로 작용해야 진짜 힘을 발휘합니다.

한국 추리 영화는 단순한 장르적 공식에 안주하지 않고, 기획 단계부터 캐릭터, 플롯, 연출에 이르기까지 모든 요소를 정교하게 설계하며 반전을 완성해갑니다. 기획력으로 단단한 뼈대를 세우고, 촘촘한 구성으로 설득력을 더하며, 연출미로 감정의 결을 조율하는 방식은 관객에게 단순한 놀라움이 아닌 깊은 여운을 남깁니다. 오늘 소개한 영화들은 단순한 '범인 찾기'를 넘어서, 진실과 인간성, 사회적 의미까지 탐구하는 작품들입니다. 앞으로도 한국 추리 영화의 반전이 어떤 방식으로 진화할지, 그리고 또 어떤 감정을 우리에게 선물할지 기대해도 좋겠습니다.