미국식 추리 영화는 단순한 범죄 해결을 넘어, 인간 심리의 복잡한 결을 들여다보는 깊이 있는 이야기로 관객을 사로잡아 왔습니다. 범죄가 일어나고, 탐정이나 수사관이 등장해 단서를 찾고, 마지막에는 진실이 밝혀진다는 고전적 구조 속에서도 미국 영화는 늘 새로운 방식으로 그 틀을 확장해왔습니다. 특히 프로파일링, 수사 과정, 그리고 심리전을 중심으로 전개되는 영화들은 단순한 추리 이상의 몰입감을 제공합니다. 지금부터 미국식 추리 플롯이 왜 ‘진수’라고 불릴 수밖에 없는지를 세 가지 키워드로 나누어 살펴보겠습니다.

범인의 내면을 꿰뚫는 프로파일링

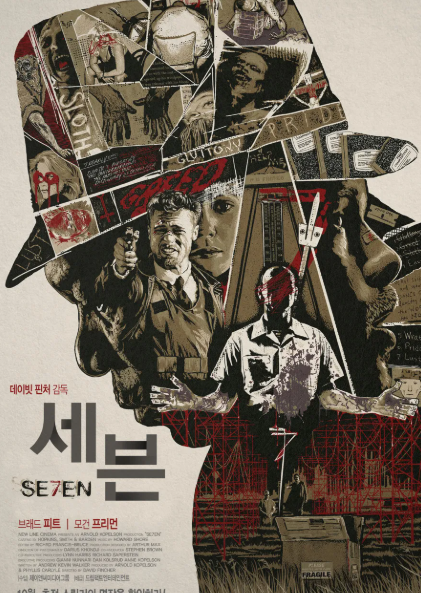

미국 추리 영화에서 ‘프로파일링’은 단순한 수사 기술이 아니라, 범죄자를 이해하고 그를 잡기 위한 심리적 전쟁의 시작점입니다. ‘양들의 침묵(The Silence of the Lambs, 1991)’은 이 요소를 가장 상징적으로 담아낸 작품입니다. 젊은 FBI 수습요원이 연쇄 살인범을 잡기 위해 또 다른 살인범, 한니발 렉터 박사의 도움을 받는 이 이야기는 범인의 심리적 패턴과 상처, 욕망을 들여다보며 관객에게 섬뜩함과 동시에 묘한 매혹을 선사합니다. 렉터 박사가 단지 지식을 전달하는 것이 아니라, 수사관의 내면까지 꿰뚫으며 게임을 이끄는 과정은, 프로파일링이 단지 '정보의 정리'가 아님을 보여주죠. 또 다른 대표작 ‘세븐(Se7en, 1995)’에서는 살인의 동기를 인간의 죄악이라는 개념에 연결하면서, 범죄자의 사고 방식과 세계관을 논리적으로 정리해냅니다. 여기서 프로파일링은 단서를 추적하는 것이 아니라, 인류의 본성까지 파고드는 도구로 활용됩니다. ‘그가 왜 그런 선택을 했는가’를 해석하는 순간, 관객은 이미 그 범죄자의 마음속에 들어가 있는 셈이죠. 최근작 ‘마인드헌터(Mindhunter, 2017~2019)’는 넷플릭스 시리즈지만, 실화 기반의 FBI 초기 프로파일링 사례를 바탕으로 구성되며, 그 자체로 미국식 프로파일링의 정석을 보여줍니다. 실제 연쇄살인범들과의 인터뷰, 프로파일링 기법의 초기 시행착오와 발전 과정을 따라가며, 수사가 얼마나 심리학과 밀접한 연관이 있는지를 보여주죠. 이처럼 미국 추리 영화에서 프로파일링은 인간을 이해하려는 가장 날카로운 도구이자, 이야기의 중심축을 이루는 장치입니다.

정교함과 현실감을 더하는 수사

미국식 추리 영화에서 수사는 단지 증거를 모으는 작업이 아닙니다. 그것은 이야기를 밀도 있게 쌓아가는 동시에, 관객의 시선과 감정을 끌고 가는 기제이기도 하죠. ‘조디악(Zodiac, 2007)’은 범인을 찾는 과정 자체가 주인공이 되어버린 영화입니다. 실존했던 조디악 킬러를 추적하는 기자와 형사들의 오랜 추적은 수사가 얼마나 비논리적이고 혼란스러운 과정이 될 수 있는지를 사실적으로 묘사합니다. 퍼즐 조각처럼 흩어진 단서와, 시간이 흐를수록 느슨해지는 수사망. 관객은 결국 범인을 찾는 것이 중요한 것이 아니라, 그 수사 과정 속에서 인물들이 어떻게 흔들리고 지치는지를 바라보게 됩니다. ‘프리즌스(Prisoners, 2013)’ 역시 수사를 중심으로 전개되지만, 그 방식이 매우 인간적입니다. 공식 수사를 맡은 형사와 별도로, 아이를 잃은 아버지가 스스로 진실을 찾기 위해 고군분투하는 이 영화는 수사의 공식성과 비공식성이 충돌하면서 발생하는 딜레마를 보여줍니다. 법과 감정 사이의 긴장, 정보의 제한 속에서 선택해야 하는 윤리적 문제들. 이러한 요소들이 합쳐져, 단지 '누가 범인인가'를 넘어선 더 큰 질문을 관객에게 던지게 하죠. 또한 ‘더 걸 위드 더 드래곤 타투(The Girl with the Dragon Tattoo, 2011)’는 해커와 기자가 함께 펼치는 이중 수사극을 통해, 정통 추리 영화의 맥을 현대적으로 재해석합니다. 디지털 시대의 단서 찾기, 그리고 정보를 통한 권력 구조의 해체까지. 이 영화에서의 수사는 단지 법적 해결을 넘어서, 억압된 진실을 드러내는 저항의 도구로까지 확장됩니다. 이처럼 미국 추리 영화에서 수사는 단순히 '정보를 찾는 일'이 아니라, 인간성과 시스템, 그리고 진실을 드러내는 복합적인 서사 장치입니다.

두뇌 게임을 펼치는 심리전

추리 영화의 진짜 묘미는, 범인과 수사관이 펼치는 치열한 심리전에서 드러납니다. 이건 육체적 충돌이 아니라, 말을 건네고, 침묵하고, 작은 시선 하나로도 감정을 읽고 지배하는 고도의 심리적 체스 게임입니다. ‘인사이드 맨(Inside Man, 2006)’은 은행 강도 사건이라는 흔한 설정을 비틀어, 범인과 경찰 사이의 지능적 수싸움을 흥미진진하게 풀어냅니다. 대화의 뉘앙스, 의도된 오해, 그리고 계산된 행동이 모든 장면에 깔려 있으며, 보는 이로 하여금 "과연 누가 더 유리한가?"를 계속해서 추측하게 만들죠. ‘셜록 홈즈(Sherlock Holmes, 2009)’ 시리즈 역시 미국식 재해석을 통해 추리의 심리전 요소를 액션과 결합시킨 독특한 작품입니다. 로버트 다우니 주니어가 연기한 홈즈는 상대방의 행동을 미리 계산하고, 그것을 유머와 함께 툭툭 던지는 방식으로 표현함으로써, 기존의 고전 추리물과 차별화를 꾀합니다. 여기서 심리전은 단지 ‘상대를 꿰뚫는다’는 개념을 넘어, 이야기의 리듬과 에너지 자체를 움직이는 동력이 됩니다. 또한 ‘미저리(Misery, 1990)’는 작가와 팬이라는 관계를 극한의 감정선으로 끌어올린 심리극입니다. 이 영화는 물리적인 탈출보다, 상대의 심리를 얼마나 파악하고 조종할 수 있는지가 주된 갈등이죠. 이처럼 미국식 심리전은 다채로운 형태로 구현되며, 단지 정보를 싸우는 게 아니라 감정과 의도를 지배하려는 싸움으로 전개됩니다. 결국 이 싸움은 총이 아닌 말, 움직임 아닌 침묵, 눈빛 하나로 판가름 나는 게임입니다.

미국 추리 영화의 진가는 복잡한 이야기 구조가 아니라, 그 안에 녹아 있는 인간에 대한 탐구에 있습니다. 프로파일링으로 범인의 내면을 들여다보고, 수사 과정에서 진실과 마주하며, 심리전으로 서로의 마음을 겨루는 그 치열한 과정은 단순한 장르적 쾌감을 넘어선 몰입을 선사합니다. 지금 이 순간에도 수많은 영화들이 이 전통을 잇고 있으며, 그 깊이는 여전히 넓고도 깊습니다. 추리 장르를 좋아한다면, 미국식 추리 플롯의 정수를 경험해보는 것만으로도 사고의 지평이 넓어질 것입니다. 이들의 이야기는 단순한 '누가 그랬는가'가 아니라, '왜 그렇게 되었는가'에 대한 답을 찾는 여정이니까요.